私が受けたのが毛糸編物技能検定1級だったので、詳細は毛糸編物検定1級の内容のみになります。

毛糸のほかに、レース編物技能検定もあるので、興味のある方はぜひそちらも受けてみてください!

毛糸編物技能検定とは?

「毛糸編物技能審査基準」にしたがって行われる文部科学省後援の技能検定試験です。公的な資格として、履歴書に記入することが出来ます。(公益財団法人日本編物検定協会)

試験には毛糸編物技能検定試験(5級~1級)とレース編物技能検定試験(3級~1級)があり、受験資格に年齢、性別、学歴などの制限はなく、またどの級でも受験できます。

詳細に興味がある方は、公益財団法人日本編物検定協会のHPをご覧ください。

試験は年に1回、例年試験は9月第3日曜、願書申し込みは6月~8月末までとなっていますので、タイミングを逃さないようにチェックしてください。

毛糸編物技能検定を受けた理由

私の編物歴は約30年、検定を受ける前の時点で、編み図があれば棒針編み、かぎ針編みでセーターもバッグも作り、ゲージから調整することもできました。ほかのセーターの編み図を元に、柄や形を変えて作ってみたりもしていました。

このくらい編物歴が長くなってくると、自分の実力はどのくらい?と気になってくるもの。また、周囲から教えてほしいと言われたときに、教えられるだけの実力があるのか自信がない…ということも。

そこで、力試しとして検定試験として実施している毛糸編物技能検定を受けることにしました。

編物に関する資格や試験などは、調べるといくつか出てきます。新たに始める基礎からの通信講座や、講師資格取得を目的としたもの、実際に教室へ通うなど。それぞれ目的に合っていればそちらから始めるのが良いと思いますが、私の場合、自分の実力を公的に認められる方法で確認したかったので、検定試験が良いと判断しました。

また、受験級については最初から1級を受けました。編物検定協会が発行している教本、過去問からの判断になります。

実際にウェアを作ることができる、編み図の記号を見ればだいたいの編み方はわかる、という方は、いきなり1級を受けても無謀ではないかと思います。製図の知識があればなお可です。

私はいきなり1級を受けてしまったので他の級の事情がわからないのですが、同じようにいきなり1級を受けてみよう!という方の参考になれば嬉しいです。

毛糸編物技能検定1級 内容

1級の試験内容は、大きく分けて3つになります。

- 理論(歴史、編目記号、デザイン名称、色彩、スタイル画)

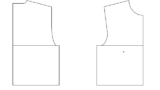

- 実技理論(製図)

- 実技①アフガン針編(+かぎ針編み)

- 実技②棒針編み(+かぎ針編み)or 機械編み(+かぎ針編み)

まずは、日本編物検定協会のHPから、教本「受験の手引」と過去問を取り寄せてみてください。

1級受験の場合、教本は1~3級、過去問は直近5年分以上を取り寄せてください。

私は1~4級の教本を取り寄せましたが、1級の試験内容では基礎知識があれば3級までで十分です。でも4級の教本も面白かったので、興味がある人は5級からそろえても良いと思います。

過去問は最低でも直近5年分あればいいですが、さらに令和元年の問題もあるとなお良いです。というのも、この令和元年の製図では珍しくパンツスタイルが問題として出されました。また、令和4年以降、製図の出題傾向が若干変わっているので、参考に令和3年以前も含めると、製図で重視されているポイントが理解しやすいです。

試験勉強の進め方は、過去問を解いてみて、出題傾向をつかんだ後に教本を読み込むのがいいです。

詳しくは別記事にまとめますので、ご参照ください。

毛糸編物技能検定 試験申し込みから受験まで

日本編物検定協会に願書を請求し、必要事項を記入返送し、検定料を振り込みます。現金書留か郵便振替となります。検定協会への支払いは郵便振替が多いですね。教本などの購入のときは銀行振り込みの案内もありましたが、郵便振替の用紙を同封してくださるので、そちらで支払いすることが多いです。もしかすると支部によって違いがあるかもしれません。

受験票が返送されるのは8月に入ってからになります。検定試験を受けるときに必要な針の種類や号数なども記載されているので、実技試験の出題のヒントにもなります。

詳細は日本編物検定協会のHPに記載があるので、ご確認ください。

試験会場は願書提出時に希望した会場になります。

試験時間は、全国同じかわかりませんが私が受験したときは毛糸・レース各級同時に以下で進められました。

- 理論 10:00~10:30(20分休憩)

- 実技理論 10:50~11:50(50分休憩)

- 実技① 12:40~14:10(20分休憩)

- 実技② 14:30~16:00

開始前に受験結果返送用封筒に自分の住所氏名を記載する時間がありました。開場時間は早めに設定されているので、余裕をもって会場に到着するのがよいかと思います。

毛糸編物技能検定1級に合格すると…

結果の発表は10月31日以降、書面で通知があります。

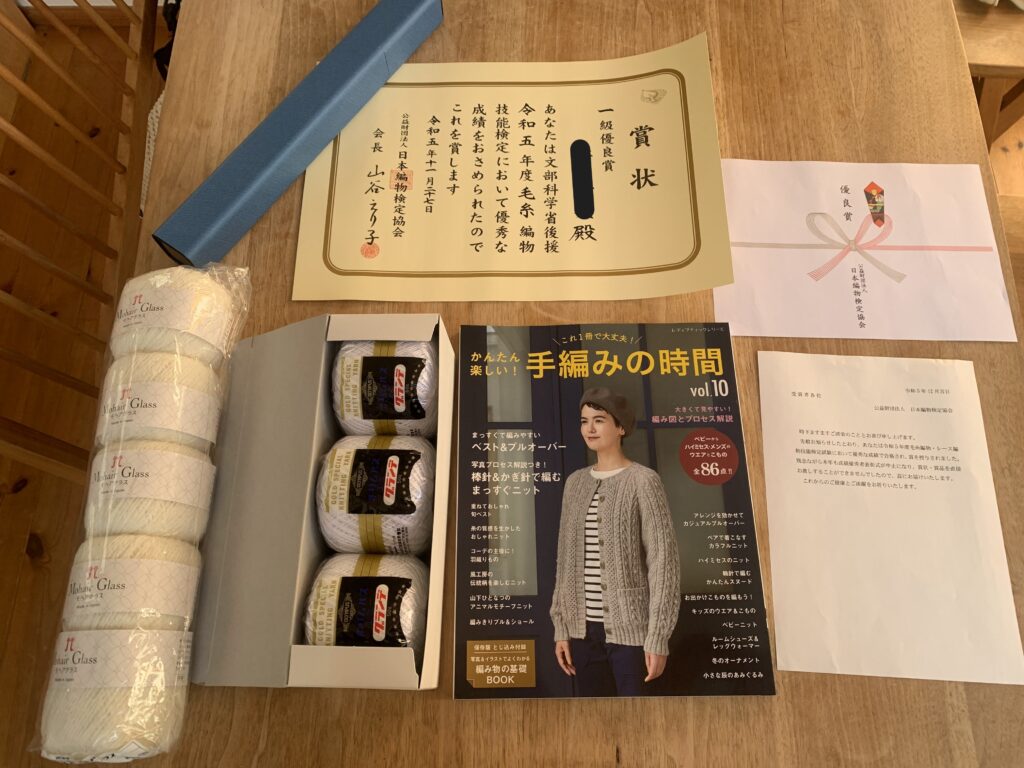

合格の場合は、合格証のほか、登録証・合格証明証の発行希望の書類、賛助会の加入案内などが同封されています。また、成績優秀者には文部科学大臣賞、全国検定振興機構理事長賞、日本編物検定協会会長賞、色彩デザイン賞、優良賞、努力賞などの授与があり、授与式のお知らせも同封されています。

ちなみに、私は優良賞をいただくことができましたが、この年は感染症の流行を危惧し授与式は取りやめ、後日優秀賞の証書と記念品を送付いただきました。

優秀賞はそれより上の賞に比べると多人数が受賞できるものなのですが、こんなに豪華な記念品をいただきました。これから受験される方は、ぜひ上位の賞を目指して頑張ってください!

毛糸編物技能検定1級試験を振り返って

編物検定協会からは、年に3回「編検ニュース」が発行されていて、賛助会員は年間送付されます。

受験合格後、12月に発行される「編検ニュース」にはその年度の合格者の名前が掲載されるので、ぜひ賛助会に入られることをお勧めします。また、試験についての講評や合格率などもこちらに記載されていました。

3月の「編検ニュース」にはさらに詳しい講評もありますので、こちらもとても勉強になりました。

私が受験した年は、全国で1級受験者は約70人、5級までで約450人ほどでした。1級合格率は約58%で、2級で約74%、全体では約80%となっています。

実は受験前、この情報が欲しかったのですが、なかなか見つけられず…。合格基準は原則として理論・実技ともに得点率70%以上と明記されていますが、難易度の想像がつきませんでした。

実際に上記の数字を見ると、まず思った以上に母数が少ないという感想が浮かび、1級はほかの級より難易度が高いということがわかりました。

母数、つまり受験者数についてですが、私が受験した会場で1級を受験していたのはわずか3人でした。レース検定を含めても、会場に30人いるかどうかという人数でした。

失礼ながら、思った以上に編物検定はマイナーなようです。

ただ、マイナーながらも1級の合格率を見るとわかるように、決して簡単な試験ではなく、相応の対策が求められます。

日本編物検定協会のHPにもある通り、こちらは公的資格として履歴書に記入できる資格です。

手芸店や手芸メーカー、アパレルなど、掘り下げてみると強みとなる業種はありそうですね。

私は力試しということもあり、就職に直結させるために取得した資格ではないので、参考にはならないかと思いますが。

ただ、この資格を取得することで、晴れて「はい、編み物得意です!」と言えるようにはなりました。

人に教える、となるとまだまだ研鑽が必要になると思うので、引き続き編み物に関する勉強は続けていきたいと思います。