毛糸編物技能検定1級の【実技理論の部】で出題される内容と試験対策について説明していきます。

検定試験ではスタイル画が出題され、解答用紙にある原型に製図を展開していきます。試験時間は1時間となっています。

製図は洋裁経験のある方ならそれほど難しくはないかもしれません。洋裁の製図よりも簡略されていて、ポイントを押さえてしまえば洋裁の製図よりはすることが少ない印象です。

製図には1/5縮尺定規、筆記用具が必要になります。必要な道具については下記にあります。

原型

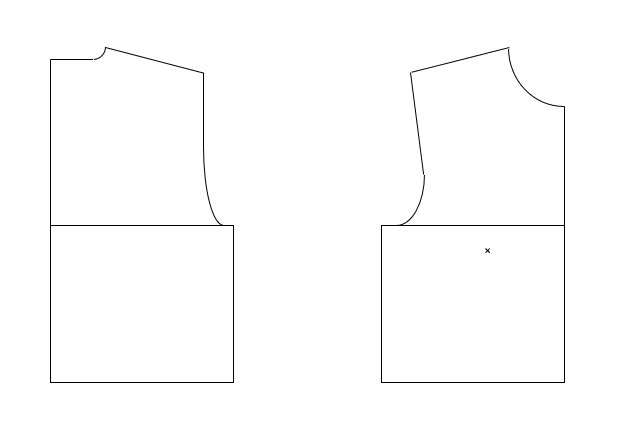

まずは3つの原型を用意します。

- トップス・・・「受験の手引」3級にある婦人用原型(1/5縮図)

- スカート・・・「受験の手引」2級にあるスカート原型(1/5縮図)

- パンツ・・・「受験の手引」1級にあるスラックス婦人用原型(1/5縮図)

練習用に、余分な線のない過去問に掲載されている状態の原型を用意するため、一度原型を自分で作成することをお勧めします。ちなみに、過去問の冊子に記載されている原型は1/5縮図サイズではないのでご注意ください。「受験の手引」に記載されている原型は1/5縮図サイズになっています。

原型は囲み製図のように、提示されている数値通りに作図すれば再現可能です。

私はパワーポイントで1/5サイズで作成し、サイズ100%でプリントアウトしたものを使用しました。

また、試験や「受験の手引」では婦人中サイズを使用しているので、すべて婦人中サイズでの説明となります。

製図作成のポイント

原型が用意できたら、実際にスタイル画を見ながら教本にある製図を真似して書いてみます。

各教本ではいろいろなスタイル画と製図がセットになっていますが、試験対策としてはショール・カラーのジャケット、ノッチト・カラーのジャケット、スカート、スラックスを練習していきます。

ショール・カラー(へちまカラー)

まずは、「受験の手引」1級にあるショール・カラーを見ながら、トップスの原型から前身ごろを展開してみましょう。こちらのショール・カラーのジャケットは、ジャケットとしての頻出デザインなので、えりだけではなく全体を書いてみるのをお勧めします。

一度教本の通りに書いてみたあと、次は過去問のショール・カラーの「(注)」書き部分を確認してから書いてみてください。注意書きを確認すると、提示されている実数はその数値に沿って作成できることがわかります。また、逆に自分でスタイル画から数値を導き出さなければならない箇所にも気づくはずです。

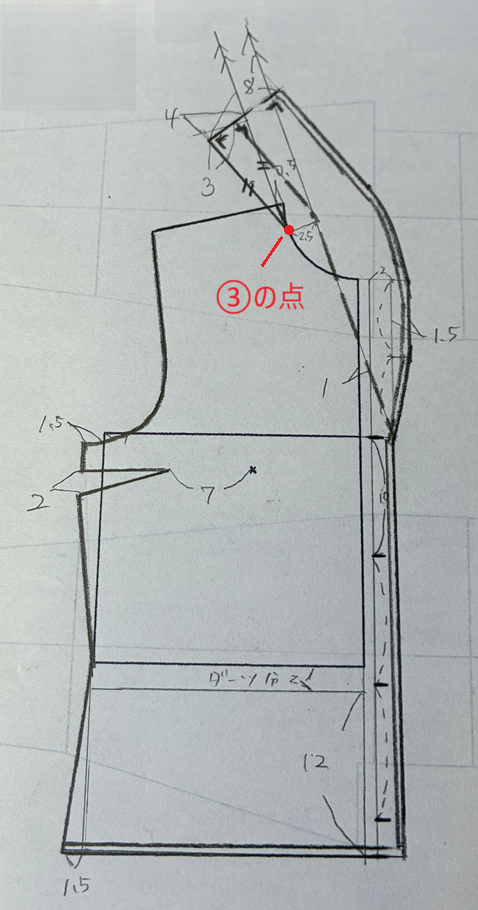

下記は、私が製図を書く時のポイントをまとめたものです。赤い数値は自分でスタイル画から導き出す数値の箇所です。(すべてcm)

指定されている場合もありますが、おおよその数値は把握しておくと試験時間に余裕をもって製図を書くことができるようになります。また、ある程度スタイル画のパターンもありますので、パターンごとに数値を自分で決めておくといいです。

また、コンパスを使用している個所は、同じ長さの任意の場所を探すためです。定規をうまくずらしたり、糸などで同じ長さを保ちながら探すことも可能です。

- 前中心を出す(指定or1)、重なり分を出す(指定or2)

- BL重なり分の延長にえり折返し位置を取り(えり折返し位置BLの場合)、首前のポイントから返し位置の半分に膨らみを取る(指定)上半分は直線、下半分はえり折返し位置に向かってカーブ

- オフしたNPから3.5の位置に首回りラインのカーブに点を取る

- NPと③の点を結んだラインを上に長めにとり、③の点から垂直に2~2.5(えりのふくらみやデザインによる)に点を取る

- ④の点と②で取ったえり折返し位置を結んで長めの直線をひく(④のラインと平行)(平行印)

- 襟ぐり寸法11.5をコンパスでとり、④のライン(平行線の左)の③点からコンパス線を左向きにひく

- ④ライン平行線左とコンパス線の交点から、垂直に線を出し(垂直印)えり倒し分(指定or4)を取り点を打つ

- ③点から⑦の点へ線を結び、その線とコンパス線の交点を取る(同長印)

- ⑧の交点から⑧の線に垂直の線を引き(垂直印)、えり幅分(指定or8~9)をとる

- ⑨の線に垂直に線を引き(垂直印)、③の交点当たりまで⑧に平行に線を延長させる

- ⑩のエンドから首のライン①に向かって緩やかなカーブを引く

- 倒し分の内側えり腰3に点を取り、②の膨らみ点に向かって直線でーーーを引く

ノッチト・カラー

次は、「受験の手引」1級にあるノッチト・カラーを、えり部分だけ展開して製図してみましょう。試験ではツーピースジャケットとして製図を書くことになるので、教本のノッチト・カラーのえり部分以外はまた別途練習します。

一度教本の通りに書いてみたあと、こちらも次は過去問のノッチト・カラーの「(注)」書き部分を確認してから書いてみてください。自分でスタイル画から数値を導き出さなければならない箇所も、ショール・カラーと少し異なります。

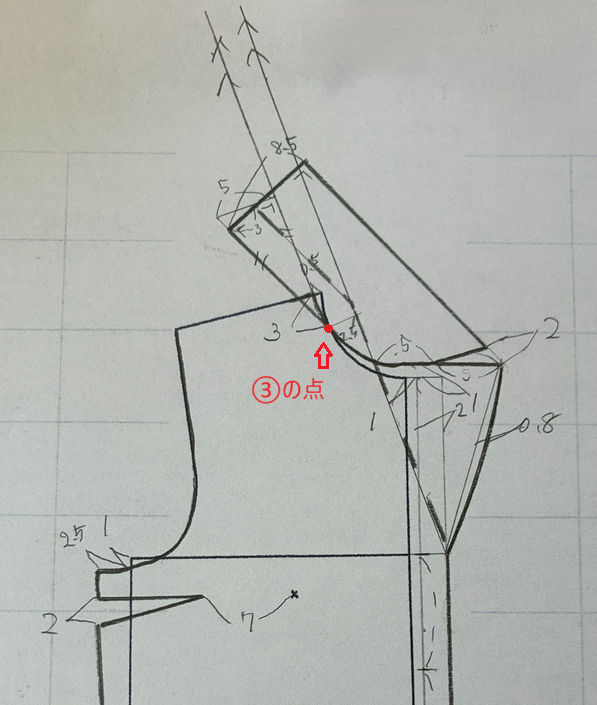

製図を書く時のポイントをまとめたものは下記です。

ショール・カラーもですが、あくまで私の進め方です。参考程度に、回数を重ねて自分が納得できる製図を作成してください。

- 前中心を出す(指定or1)、重なり分を出す(指定or2~3)

- えり折返し位置を取る(スタイル画でダーツ位置より上にある場合はBL起点の延長線上、スタイル画がダーツ位置より下の場合はBLから5下を取る)

- 指定値分オフしたNPから3~4(シャツ3~ジャケット3.5~コート4)の位置の首回りラインのカーブに点を取り、直線を結ぶ

- ③の線に垂直に2~2.5(胸の開き広い2~狭い2.5)の位置に点を取る

- ④の点と②で取ったえり折返し位置を結んで長めの直線をひき、③の点を通る平行線をひく(平行印)

- 襟ぐり寸法11.5をコンパスでとり、③点から⑤の平行線左上から、コンパスラインを左向きにひく

- ⑤平行線左とコンパス線の交点から、垂直に線を出し(垂直印)えり倒し分(指定or7)の点を打つ

- ③点から⑦の点へ線を結び、その線とコンパス線の交点を取る

- ⑧の交点から⑧の線に垂直の線を引き(垂直印)、えり幅分(指定or8.5)を取る

- ⑨の線に垂直に線を長めにひく(垂直印)

- 前えり下がり分を上げ(指定or1)、BLに平行、首回りカーブを調整して③点まで出来上がり線にする

- ⑪の出来上がり線と折り返し線の交点から右に(指定or5)を取り、そこから刻みの位置(指定or6)を右に取る(延長直線)

- 刻みの位置の終点からえり返し位置まで直線で補助線をひき、その直線の半分の位置に含み(0.8)を持たせ、全体を緩やかにカーブさせる

- ⑪刻み位置終点から切り込み分(2)をあけて、⑩の延長線の終点位置を取り、切り込みをひく

- 倒し分の内側えり腰(3)に点を取り、④の点に向かって直線でーーーをひく

③の点を取るときの数値に悩みましたが、教本にある各カラーの製図を見てみると、トップスの種類の首回りのゆとりの違いで数値が変わるようです。

また、⑥の襟ぐり寸法11.5も教本から算出方法がわからなかったので、実際に教本にあるジャケットの製図をすべて測った結果、おおよそこの数値になったので、固定値として使用しました。

こちらの画像では不要な補助線は消してあります。出来上がりで残す補助線は教本を参考にしてください。

ジャケットのそで

「受験の手引」1級のジャケット(1/5縮図)のそで、もしくは2級のツーピース(1/5縮図)のそでを基本として製図してみましょう。

試験では、そでたけ・そで山・そで口幅が指定されるので、それ以外の数値をジャケットの基本として頭に入れておきます。

1点、アームホール(AH)の1/2の長さを取る箇所があります。このアームホールの長さは実際に製図した「前身ごろ」と「後身ごろ」の肩ぐり部分を測った長さになります。

曲線を測る定規があればよいのですが、私は買うのをためらい、結局糸を使用して印をつけ、糸の長さを定規で測って実際の長さを算出しました。

また、この半分のアームホールの長さは、製図には「AH/2」ではなく、実数を記載します。

ひとつ、いまだにわからない箇所ですが、教本のジャケットのそではそで口から上5cmを絞っているのですが、ほかのジャケット製図ではそれが見られません。指定がないので、私はこの絞りはなしで、「受験の手引」2級の「ツーピース」のジャケットそでを参考にしました。

ジャケット

ジャケットの身ごろは、試験の「(注)」で数値を指定してくれている個所を元に、指定のない箇所はスタイル画から自分で数値を入れていかなければいけません。

カラー以外の身ごろ部分に関して、試験で指定されるのは主に以下の箇所です。

- NP(ネックポイント)からオフする分

- 上着たけ

- 上着のすそ幅

- 前中心線と重なり

令和3年以前には、このほかに脇線や身幅、ウェストラインのゆとりの指定がありました。

実際に製図してみるとわかりますが、この指定があると、ほぼその通りで製図できてしまいます。

逆に言うと、令和4年以降の試験では、このゆとり分を自分でスタイル画から読み取ることがひとつのポイントとなっています。

このゆとり分の読み取りが独学ではなかなか難しかったのですが、令和3年以前の過去問と教本の製図から、スタイル画とゆとり分を照らし合わせることができました。ぜひ、過去問と教本を読み込んでその数値を出してみてください。同時に、どういったデザインの場合どこの数字が変化するのか、ということに着目していくと試験での製図に役立ちます。

主に注意書きで指定されておらずとも、適宜対応する箇所は以下になります。

- 原型のSP(ショルダーポイント)からのゆとり

- BL(バストライン)から伸長する脇線、下げる脇線のゆとり

- サイド・ダーツの切れ込み位置

- WL(ウェストライン)のゆとり

この他に、ボタン穴やその位置、縁編があるときは縁編も、スタイル画に忠実に製図上に書き込みましょう。

また、ジャケットに限らずですが、出来上がり線のほか、製図の補助線・数値は、論拠となるものは忘れずに必ず書き込みましょう。過去問の解答を見ると、この書き込み忘れは減点の対象となるようです。

スカート

試験ではジャケットとボトムスのツーピースがこれまで出題されてきました。ボトムスは令和元年を除き、スカートのことがほとんどです。教本にはスカートの種類がいくつかありますが、過去問の傾向から、「受験の手引」2級のツーピースのスカートを参考にするとよいでしょう。シンプルなベルトのあるストレートなスカートが多いですが、令和2年にタイト・スカートが出題されています。ただ、タイト・スカートもすそ幅の違いだけなので、製図でやることは同じです。

出題時に提示される「(注)」は主に以下になります。

- スカート丈

- ウェストのゆるみをいせ込みにすること

- ベルト幅

- (すそ幅)※ノッチト・カラーのとき

基本は、原型から「(注)」に従って展開します。こちらもジャケットと同じくスタイル画から自分で適宜対応する箇所がありますが、「受験の手引」2級にあるベルトのあるスカートを参考にすることで、ツーピースのスカートの製図としてひとつのパターンに気づくはずです。

- 原型後ろの中心側のWLを1.5下げ、下げた出来上がり線を7平らにする

- 原型前のWLを出来上がり線にし、中心側9を平らとする

- 原型後ろ・前ともに、のWLのサイドを3.5延長する

- 原型後ろ・前ともに、HLに1ゆとりを取る

- 後ろ・前とも、ウェスト出来上がり線のサイド寄りにいせこみ2を書き込む

- 指定のスカート丈、すそ幅を設定して書き込む

- 指定のベルト幅、長さは18で後ろ・前の両方にベルトを書き込む

⑥のすそ幅で指定がない場合は、スタイル画からすそ幅を決定します。「受験の手引」2級のタイト・スカート、ツーピース、また、過去問から、スタイル画のすそのデザインとすそ幅を見比べてみて、それぞれのスタイル画のデザインと対応したすそ幅を覚えて試験に臨みましょう。

また、ベルトは「出来上がり線」と「出来上がり線のわ」の違いが分かるように注意して書き分けましょう。

パンツ

「受験の手引」1級にスラックスの原型と、スラックスの製図があります。また、いままでにパンツスタイルが出題されたのは令和元年の試験のみで、令和元年の過去問にスラックスの出題が記載されています。

正直、こちらの情報だけでスラックスの製図を自信をもって書くことは難しかったです。

それでも、もし同じ出題をされても書けるようにはしておいたほうが安心なので、私なりにこのスラックスの製図を練習してみました。

まずは「受験の手引」1級を見ながら実際にスラックスを原型から展開してみましょう。

このスラックスには残念ながらスタイル画がありません。形を想像すると、前後にダーツのある、腿あたりからゆとりのあるストレートパンツといったところでしょうか。

次に、スリム・パンツを原型から展開してみます。

こちらにはスタイル画があります。足首が見えるくらいの丈で、腿や膝がタイトな作りであることがわかります。

また、スラックスもこちらのスリム・パンツも、ベルトは「持ち出し」付きとなっています。製図を見ると、サイドに「あき止まり(左)」があるので、ファスナー付きスカートのような、横ファスナーのパンツのようです。

このふたつを製図した後に、令和元年の試験問題を解いてみてください。

「(注)」を読むことで、事前に必要な数字が見えてくるかと思います。また、教本のスラックスよりもスリム・パンツの製図のほうが出来上がりに近いことがわかるかと思います。

以上を踏まえて、令和元年の試験問題を解いてみましょう。製図するとき、私は以下のように作成しました。

- 令和元年試験問題のスタイル画では、ダーツは後ろのみなので、それに準ずる

- 後ろはダーツの深さはスリム・パンツと同じ13、ダーツ幅は3として製図する

- WLから、前後とも2下げ、出来上がり線をひく

- 前のWLの長さは16.5となるように(原型のWLと同じ)、出来上がり線をひく

- 後ろのWLは16.5+3=19.5となるように、教本と同じく傾斜をつけて出来上がり線をひく

- この時、垂直印と等分記号を忘れずにつける

- 前後とも「いせこみ」を書き込む

- あき止まりは前後とも16とし、後ろの「HL」と「また上ライン」のゆとりは1とする

- 後ろ原型のまた上ラインは1.5延長する

- 後ろのまた上の出来上がり線を書き込む、この時等分記号を2種類とも忘れずにつける

- 他数値は指示通り、すその垂直印を忘れずに

- ベルトは指示の幅、長さは16、後ろベルトには「持ちだし分(左)」2

製図のさいごに

「受験の手引」や過去問から紐解ける箇所、独自に探し当てた個所、あたりをつけて強引に進めた個所、いろいろとありましたが、いかがでしたでしょうか。

実際に製図を書いていると細かい数字にとらわれがちですが、製図の目的はスタイル画の服を制作することにあります。自分で服を制作するときに、その製図を見て再現できるかどうかという観点で見直してみると、得点に影響するような箇所の書き込み不足は補えるのではないかと思います。

また、過去問をやるときは必ず時間を計りながらやってみましょう。はじめのうちは1時間以上かかると思いますが、迷いなく書けるようになれば時間が余るくらいになります。

試験前には各地区で講習会が開かれますので、疑問点があればぜひ参加して確認してみるのがよいでしょう。ちなみに、私は所用で参加できず、結局独学のまま試験に臨むことになってしまいました。今でも確認してみたいことはあるのですが、検定が終わった今となってはついそのままです。

講習会などは苦手、独学がいい!という方もいらっしゃるかもしれませんので、そういう方の参考になれば嬉しいです。