毛糸編物技能検定1級受験のための用意するもの、勉強の進め方を記載していきます。

準備しておくもの

購入すべきものは大まかに分けて、日本編物検定協会から取り寄せる教本と過去問と、実際に使用する文房具類、実技に使用する針や毛糸となります。

「受験の手引」1級~4級、過去問

公益財団法人日本編物検定協会のHPから問い合わせて購入することができます。

「受験の手引」

1級~3級の教本があれば毛糸編物技能検定1級の試験は問題なく受けられるかと思います。4級の教本については、作り目の3つの技法が問題なくできる方は必要ないかもしれません。

試験問題は教本「受験の手引」の中から出ます。また、1級はそれ以下の級の内容も踏まえているため、下の級の教本も必要となってきます。実際の過去問を解いてみるとわかりますが、出題されるのは1級~2級の内容がほとんどですが、実技の基本的な部分の確認に3級と4級の教本が役立ちました。

また、「受験の手引」の巻末に【24色相環】、【色調表(トーン表)】が付随していますがモノクロなので、新配色カード129aが別売りされています。必要な方は「受験の手引」と一緒にご購入ください。

私は購入せず、インターネットで同じ表を探してカラー印刷しました。

過去問

過去問は直近5年分あれば傾向は十分につかめます。私は平成29年~令和4年の過去問を取り寄せませしたが、出題内容に大幅な変化は見られませんでした。

ただ、令和元年に製図で珍しくパンツスタイルの出題があったので、令和元年の過去問は必ず含めておくとよいかと思います。

また、令和4年以降、製図の出題方法が若干変わっているので、参考に令和3年以前も含めると、製図で重視されているポイントが理解しやすいです。

製図用の道具

製図に必要な道具のほか、基本的な文房具、すぐに必要はなくてもあると便利だったものを記載します。

文房具類

ノート作りや勉強用に必要な筆記用具のほかに、スタイル画・製図書きにシャープペンもしくは鉛筆、またはその両方が必要になります。

製図では補助線と実線で太さを変えるので、私は2B芯を使った0.3ミリシャープペンと、2B鉛筆を使用しました。

0.3ミリシャープペンで2B芯ですとパキパキ折れやすくはあるのですが、消し線跡も付きにくく細かい隙間にも数字を書き込めたので、力加減さえ気を付ければ問題ありませんでした。

スタイル画でも0.3ミリシャープペンを使用しました。意外に細かい箇所の書き込みに適していました。

消しゴムも細かい箇所が消せるものが良いですが、使い慣れているものであれば十分です。

縮尺定規1/5

縮尺定規1/5は、製図が1/5サイズでの作成になるので、必須になります。

探すといろいろとあるのですが、私は透明で方眼グリッドの入った三角形のタイプを使用しました。垂直線や平行線を引くときに方眼を補助的に使用すると、ほぼズレなく線を引くことができました。

この他に垂直線や平行線のために、もう1本20㎝ほどの平定規を使用しました。

私が購入した縮尺定規はこちらのタイプになります。

| SANYU透明方眼縮尺定規(計算 変換 表記 図面 地図 計算方法 製図 ノート 洋裁 文化 ドレメ 洋裁教室 ファッションデザイン パターン)おさいほう屋 価格:385円 |

あれば便利なもの

使用しなくてもおそらく製図は引けますが、コンパスと糸(普通の縫い糸など)があると、正確性やスピードがあがり、理解も深まりました。

コンパスは製図でえりを作るときに同じ長さの任意の箇所を見つけるときに必要でした。実際の使用方法は製図を書く中で説明します。

糸の具体的な使用箇所は製図の腕ぐりの長さを測るためです。なので、もし曲線定規などをお持ちでしたら、そちらのほうが測定には適しています。私は普通の白い縫い糸を使用しました。実技でも必要なものなので、持ち込みのついででもよいかと思います。

実技の道具

言わずもがな、編物をするための毛糸と針についてです。

編み針

各種編針は、アフガン針、かぎ針、棒針になります。

機械編みを選択の方は棒針は必要ありません。私は編機を会場に持ち込むのが難しいのと、機械編みをあまりしてこなかったので、ここでは棒針での説明となります。

針のサイズは過去問では以下のサイズ指定でした。

- アフガン針 5号または6号

- かぎ針 4/0号または5/0号

- 棒針 4号または5号

私は手がきつめなので、どれも大きいほうの号数を使用しました。

かぎ針は使い慣れたものでよかったのですが、スワッチを編むのにアフガン針・棒針とも長いものは若干邪魔になるので、ショートサイズのものを用意しました。

棒針はミニ玉付き23㎝があり、ちょうどよかったです。

| 価格:325円 |

アフガン針はショートサイズで玉付きのものがなかったので、ダブルフックアフガン針を使用しました。練習では反対側のフックから目を落としてしまうことがあったので、こちらは長くても玉付きでもよかったかなと思います。

| 価格:742円~ |

工夫と慣れでなんとでもなるので、自分に合ったものをご使用ください。

毛糸

毛糸は検定試験では並太指定となりますが、並太もいろいろですよね。

実技作品はスカスカよりももっちりとしたほうが編目がきれいにそろうので、太めの毛糸がお勧めです。出来上がりのスワッチのサイズがだいたい15~20㎝四方になるように針の太さと糸の太さを選ぶといいです。

使用する毛糸ですが、私は試験ではクイーンアニーを使用しました。

| 毛糸 並太 パピー クイーンアニー 色番831-957 毛・メリノ 104 毛糸のポプラ 価格:703円 |

なめらかでもっちりとして非常に編みやすかったです。が、お値段がお値段なので、練習用には同じサイズ感の安い毛糸を探して使用していました。スワッチを作成して紙に縫い付けるまでが試験内容なので、ほどいて再使用はしませんでした。

ただ、本番で慌てたくはないので、1度はクイーンアニーで一通り模擬はしました。

配色は自分の好みでもちろん問題ありませんが、彩度の高い色を使うことで、模様編みがきれいに見えます。黒は避けたほうがいいでしょう。

素敵な配色で色彩デザイン賞を狙ってみるのもいいかもしれませんね。

編物小物

縄編み針、とじ針、マーカーなどです。

試験での縄編み針の必要有無は受験票に記載されていますが、たいていは必要になります。縄編み針は凹型とU型がありますが、私は模様に合わせて両方を用意しました。一目だけ移動させるときはU型、複数目を移動させるときは凹型を使用しました。詳しくは、実技の棒針編みのところで説明します。

とじ針は糸の始末に必要です。

マーカーは私は使用しなかったのですが、棒針編みの編み残す引返し編の段消しの目のときに、糸印の代わりに使用すればミスを防ぎやすいかと思いました。また、使い慣れている方は段数の確認にも良いかと思います。

また、私は2色で編む棒針編みの糸替え時に毛糸玉が絡まるのを防ぐため、玉状の毛糸に加え糸巻き用ボビンにある程度の長さの毛糸を巻き付けて持ち込みこみました。

他にも、受験のときに周りを見ると、ヤーンボウルとして毛糸を入れるケースを使用している方もいらっしゃったり、編み図の段数を見落とさないように定規を使う方もいらっしゃいました。

練習の中で自分に必要なものを足していくのが良いかと思います。

| 価格:856円 |

| なわあみ針 縄編み 交差編み 編み物 / Clover(クロバー) なわあみ針 価格:415円 |

| なわあみ針 縄編み 交差編み 編み物 / Clover(クロバー) なわあみ針U 価格:415円 |

縫い付け用道具

試験では配布された厚紙に編みあがったスワッチを縫い付けて提出します。

練習では画用紙で代用できるので、A4サイズの画用紙を練習用にご用意ください。試験とは材質が違いますが、画用紙で練習しておけば本番のほうが縫い針が刺しやすかったです。

縫い針・縫い糸は裁縫用のものを用意しました。こちらも詳しくは実技の説明でします。

勉強の進め方

過去問の出題に沿って必要な知識と技能を学んでいくのが効率が良いかと思います。

ただ、出題されないであろう「受験の手引」の中の情報も、編物を理解するうえで必要な知識であったりもするので、検定試験とは別にぜひ教本を読み込んでみてください。

理論の部

検定試験問題【理論の部】で扱われるのは、大まかに分けて5分野になります。

- 歴史

- 編目記号

- デザイン名称

- 色彩

- スタイル画

どれも「受験の手引」に記載されている内容となります。

「受験の手引」に該当ページがあるのでそれを覚えればいいのですが、スタイル画は実際に絵を描くので、他とは違うポイントがあります。理論のほうで詳細説明をしていきます。

実技理論の部

検定試験問題【実技理論の部】で扱われるのは、製図となります。

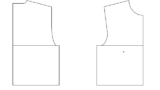

試験ではスタイル画を見て原型からツーピースを展開して製図します。

ジャケットは、ショール・カラーか、ノッチト・カラーが最頻出となっています。

ボトムスはほとんどはスカートですが、令和元年に一度だけパンツが出題されました。

これを踏まえて、製図を引いた経験がない方は、原型の作成から、ジャケットの展開、ボトムスの展開を「受験の手引」に沿って把握し、下記製図を書けるようにしていきます。

- ショール・カラーのジャケット

- ノッチト・カラーのジャケット

- スカート

- パンツ

実技の部

検定試験問題【実技の部】で扱われるのは、実際の編物になります。

①アフガン針編み(+かぎ針編み)、②棒針編み(+かぎ針編み)or機械編み(+かぎ針編み)になりますが、機械編みは選択していないので、ここでは割愛させていただきます。

私が受験した会場でも機械編みの方はいらっしゃらなかったようなので、少ないかもしれませんね。

過去問を見ると、アフガン針編み、棒針編みともに、それぞれスワッチを編み、かぎ針編みをプラスするような編み図となっていました。私の受験年も同様です。

基本的に「受験の手引」で紹介されている編み模様が組み合わされて出ますが、頻出の編み模様などもあるので詳細は別で説明します。