毛糸編物技能検定1級の【理論の部】で出題される内容と試験対策について説明していきます。

検定試験では【理論の部】だけで試験時間30分となっています。

歴史

「受験の手引」1級の「編物の歴史」の内容が、選択肢形式で出題されます。

ここは純粋に暗記問題なので、自分に合ったスタイルで覚えていけば問題ありません。

試験では確実な得点源となる箇所なので、必ず覚えていきましょう。

私は受験の手引の文章を年表にして、国名や地域と編物の発生の時代変遷を関連ワードで覚えるようにしました。

編目記号

「受験の手引」に載っている日本工業規格の編目記号から出題されます。

検定試験では編目記号と、編目記号の名称それぞれを書く問題が出題されます。

編目記号は、機械編目・棒針編目・かぎ針編目・アフガン編目の4種類ありますが、どれも記号と名称を正確に覚える必要があります。とくに名称の回答では送り仮名まで正確に書けるようにしましょう。

とはいえ数が多いので、ポイントもいくつかあります。

- 機械編目は棒針編目とほぼ同じなので、棒針編目を覚えれば問題ない(ただし「針抜き」‿ は機械編目のみ)

- 棒針編目の名称は「~目」「~〇目一度」「~交差」

- かぎ針編目の名所は「~編目」「~編み〇目一度」「~〇目編み入れる」

- アフガン編目と棒針編目には同じ記号・名称のものがある

- 棒針編目とアフガン編目、かぎ針編目とアフガン編目で似ているが異なる記号・名称のものがそれぞれある

- 頻出記号がある

頻出記号

過去問を解いてみるとわかりますが、よく出る記号があります。参考に書き出してみました。

- 編出し増目

- 右目を通す交差・左目を通す交差

- 浮目

- ねじり引上げ目

- バック細編目・ねじり細編目

- 三つ巻き長編目

- 長編み3目の玉編目・長編み5目のパフコーン編目

- 長編み交差編目・変わり長編み交差編目

- 細編みリング編目・長編みリング編目

- 細編み表引上げ編目・長編み表引上げ編目・長編み裏引上げ編目

- 手前かけ目

- 3目の玉編目

- もどり2目一度・もどり3目一度

- 表引上げ編目

ハイライトの記号はとくによく出てくる記号です。

デザイン名称

「受験の手引」1級の「被服と部分の名称」の内容が、選択肢形式で出題されます。

こちらも暗記問題ですが、製図が記載されているものはデザイン画と一緒に覚えておくと、スタイル画を作成するときに役立ちます。

カラー・スリーブ・スカート・パンツの名称がよく出題されています。

色彩

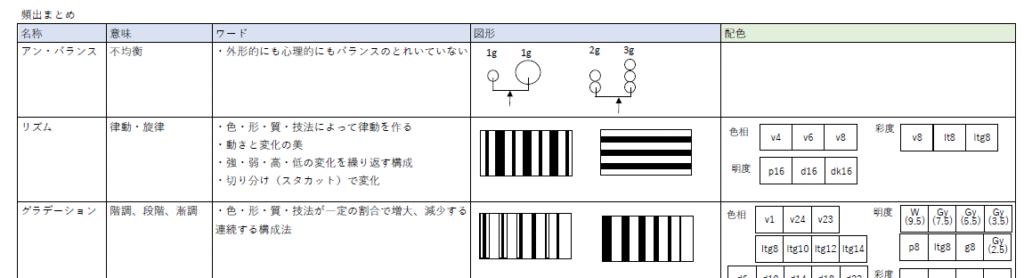

「受験の手引」1級の「色彩・形・質・及び技法の総合的調和」の内容が、選択肢形式で出題されます。

ポイントは、試験問題と同じ要素で内容を紐づけて覚えることです。

- 名称と意味・関連ワード

- 図形

- 配色

また、「3.配色」は、色相、明度、彩度のパターンで作図しておくとわかりやすいです。

私は下のようにまとめました。

配色はすべて記号のまま覚えました。別売りの配色カードなどで色は確認できます。

ただ、試験問題はカラーではなく白黒で出題されるので、記号をそのまま覚えたほうがいいでしょう。

配色の記号のポイントは、それぞれ表の中での位置を覚えることです。その位置関係から、対立する位置にあるのか、同じ距離感で複数繰り返しているかなどがわかると、図形や名称と紐づけることができます。

- 色相:24色相環「v1~v24」

- 明度:色調表の明度「W(9.5)~Bk(1.5)」

- 彩度:色調表の彩度「v~g」

スタイル画

「受験の手引」1級の「スタイル画」に沿って、試験では製図に示された服を着せた人物を描写します。

試験では【理論の部】試験時間30分のうち、半分以上はここに費やすことになるかと思います。

練習用の頭身線を作成

試験でも頭身線に人物を描写するので、練習用に人物の描かれていない頭身線を用意します。

「受験の手引」に記載された頭身線をコピーしてもいいですが、私はパワーポイントに同じサイズで作成し、A4用紙に100%のサイズで印刷しました。

頭身線の注意は、「受験の手引」に記載されているサイズで作成することです。過去問に記載されている頭身線は、縮小されたサイズなので、練習には向きません。

教本の頭身線の間隔を測ったところ、間隔は1.5cmでした。

描画ポイント

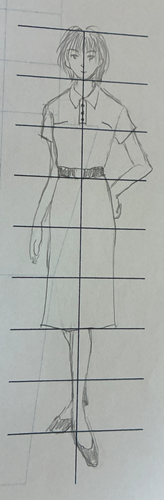

試験では正面ポーズを指定されるので、「受験の手引」にある正面S字形のポーズを練習します。

人物

最初のうちは頭部の○から描き、服のない状態の体の線を描いていきます。慣れると同時に服も描き込んでいけると思いますが、まずはしっかり体の線を正確に配置させるように意識して描いていきます。

正面S字形の人体を描くポイントは、教本に説明があります。

そのほかに、私が描くときに意識したものを下に挙げておきます。文章中の番号は、頭身線の一番上を0とした、頭身線の番号です。

服

人体線を描けたら、いよいよ服を描き込んでいきます。試験では製図を元に服を描き込みます。これまで「受験の手引」に出てきた製図から出題されるので、2級も含めた製図のトップスとボトムスを一度は描いておくといいです。

服を描くときのポイントは以下になります。

- 製図と同じデザインにする(えり、そで、すそ、ベルトやファスナー、ボタン)

- 丈は製図から正確に(そで丈、すそ丈、開襟の深さ)

- サイズ感も正確に(タイト、ゆったり、ジャストサイズなど)

- 素材感、質感の描き込み(ゴム編・縁編の模様)

- 製図上にあるものは細部も表現する(はぎ合わせ・ダーツ・プリーツ・ギャザーの線、重なり)

とくに、そで丈・すそ丈などの長さは、教本のスタイル画と製図を見比べて再現できるようにしておくと安心です。

仕上げ

人物の顔、髪、指先、靴を描き込み、顔の下・服の下の人体線を消します。慣れてくると服の下の人体線を消しながら作成することもできます。

人物の顔は正面に目口鼻があれば、よほど奇異なものでなければ問題ないかと思います。

髪の毛は長さの指定はないようなので、試行錯誤しましたが、バランスがとりやすく描き込みが少ない肩たりのショートボブに私は落ち着きました。

指先は「受験の手引」のなかの製図のスタイル画を参考に、右手は親指人差し指が見えるように、左手は指先を腰の前に出さずに腰のやや後ろで軽く握るような手つきにしました。

靴は輪郭線を取るのに重ねて描いてしまうことが多いので、そのまま塗りつぶしでヒールが見えない黒ヒール靴のような形にしました。

下は過去問にあったベルト付きワンピースをスタイル画に起こしたものです。

はい、絵はあまりうまくありません。。参考になりましたら幸いです!